奈良時代の結婚形態は?妻問婚とは?

先頃の平成から令和への改元をきっかけとした結婚を報じるニュースが流れる一方で、昨今は価値観の多様化で未婚や晩婚化、少子化、草食男子、セックス...

先頃の平成から令和への改元をきっかけとした結婚を報じるニュースが流れる一方で、昨今は価値観の多様化で未婚や晩婚化、少子化、草食男子、セックス...

奈良と京都は、いずれも日本を代表する古都として知られ、天平文化や国風文化の建築物や美術品などが数多く残されているため、学生の修学旅行先をはじ...

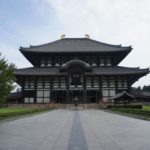

奈良といえば、東大寺に鎮座する大仏像を連想する人も多いと思います。 学校の歴史の教科書や資料集などでも、最初のほうに登場し、その姿は誰...

現在の奈良県には、日本が古代国家から律令国家へと変わった奈良時代がどんな時代であったかを示す手掛かりが数多く残されています。 日本に伝...

現代の日本人の名前には、家系を示す「氏」と本名や実名にあたる「名」で構成されていますが、古代から奈良時代には少し違うルールがありました。 ...

奴婢とは、律令制における身分階級のひとつで、中国では奴隷の通称で、奴が男性、婢が女性を意味し、牛馬などの家畜と同じ扱いを受け、売買の対象にも...

現代の若い世代が飼いたいペットの第一位は、昨年のあるアンケートでは男女ともに犬という結果があり、空前のブームとなった猫との一騎打ちの状況にな...

平安時代以前の奈良時代に起きた乱や征討で使用された刀剣は、中国大陸から伝わった「反り」のない真っ直ぐな「直刀」が使われています。 ...

隋に代わって中国を統一した唐は、東アジアの広大な領域を支配する大帝国を築き、周辺の地域への影響力を増し、飛鳥時代から奈良時代になる日本も多大...

現在の日本では、お寺といえば、葬式や法事などの仏事を行う場所、あるいは先祖のお墓がある場所といった印象が強いと思います。 お寺の本来の...