奈良時代に作られていた直刀とは?

古代国家からさまざまな戦いや戦争を繰り返して現在を迎えた日本の歴史の中で、さまざまな武器が使われています。 縄文時代や弥生時代...

古代国家からさまざまな戦いや戦争を繰り返して現在を迎えた日本の歴史の中で、さまざまな武器が使われています。 縄文時代や弥生時代...

日本に馬が渡来したのは、4世紀末につくられた古墳などから馬骨や馬具が確認されていて、古くても弥生時代末期ではないかと考えられています。 ...

中大兄皇子と中臣鎌足らが蘇我入鹿を殺害した「乙巳の変」が645年に起きて、およそ30年後に天智天皇の後継者をめぐり、大友皇子と大海人皇子との...

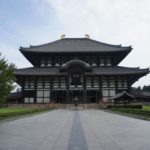

奈良時代の平城京には天皇をはじめ、貴族、役人、庶民など約10万人の人が暮らしていたと言われますが、遷都された当初の平城京は、内裏と太極殿、そ...

2010年に行われた「平城遷都1300年祭」の公式マスコットせんとくんが話題となった平城京は、藤原京から遷都され、794年に平安京に遷させる...

桜の開花は、長く続いた冬の終わりを告げ、入学式や入社式を迎える時期とも重なり、日本人の多くの人々の心に鮮やかな印象を残してきました。 ...

飛鳥時代に全国の人民を戸籍と税の徴収のための計帳に登録したことで、律令制による支配を行う準備が整い、民衆に負担を強いる租庸調や兵役などが課さ...

大宝律令が制定され、律令国家体制が確立された奈良時代を迎えるために、日本は聖徳太子が摂政だった飛鳥時代から、当時大国だった中国の隋、唐と外交...

2018年の5月2日の朝日新聞デジタルで、奈良時代の中央官庁に、月15%の超高金利ローンがあったとする記事が報じられています。 ...

現代の日本では、少子高齢化による超高齢化社会が進行し、生涯未婚率も上昇傾向が続いているため、各地で街コンやスマホのマッチングアプリなどで、カ...